Symptome

Wie erkenne ich AD(H)S?

Symptome bei ADS

und ADHS

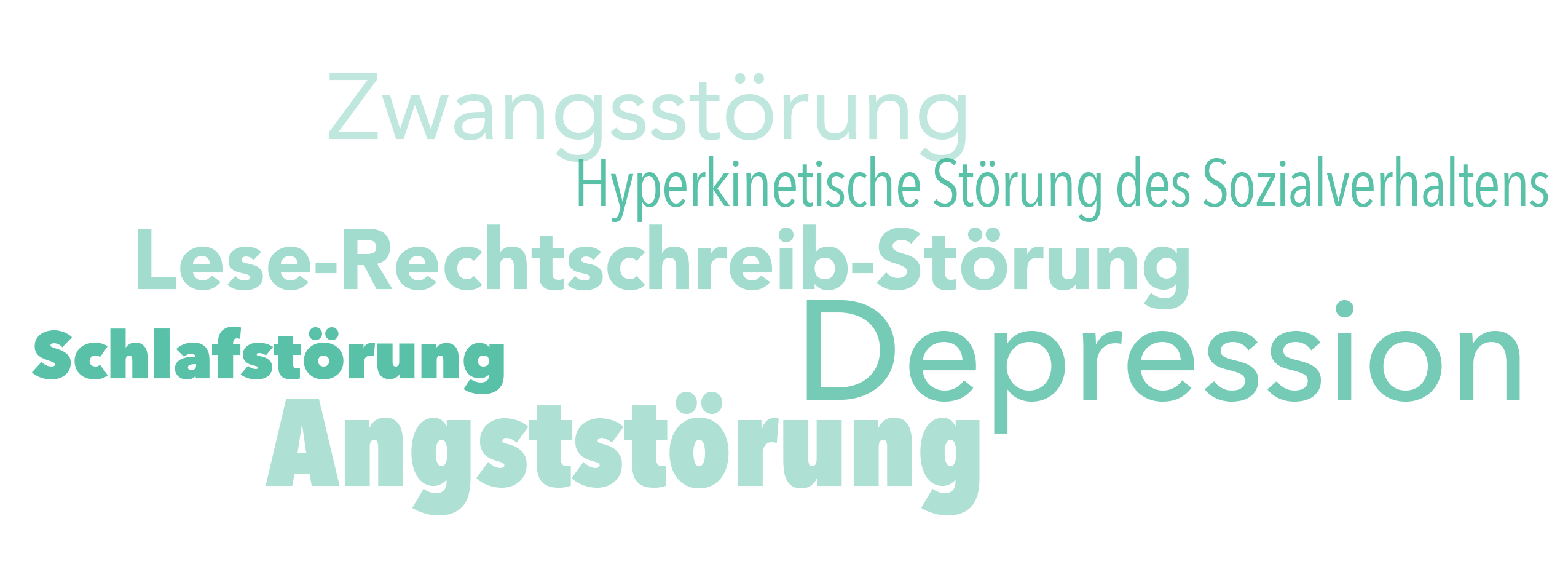

Viele Menschen kennen das Gefühl, von innerer Unruhe getrieben zu sein, nicht zu wissen, wo einem der Kopf steht, Dinge nicht richtig anpacken zu können oder im Chaos der Informationen und Eindrücke den Anschluss zu verlieren. Beschreibt dies aber keine Phase, sondern das allgemeine Befinden, kann es sich um eine emotionale und/oder Verhaltensstörung handeln.

Wenn grundlegende Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation – ggf. auch Hyperaktivität – die verschiedenen Lebensbereiche beeinträchtigen, leidet der Betroffene womöglich an ADS oder ADHS. Die Symptome sind nicht nur von Mensch zu Mensch individuell, sie variieren auch mit dem Älterwerden. Um den negativen Auswirkungen von ADS und ADHS gezielt entgegenwirken zu können und um die darin verborgenen Stärken freizulegen, muss man sich zunächst ein genaues Bild von der individuellen Symptomatik verschaffen.

Der Unterschied zwischen ADS und ADHS

Ein Hauch von Nichts – und doch macht der Buchstabe H einen entscheidenden Unterschied!

AD(H)S kennzeichnet sich grundsätzlich durch drei Kernsymptome:

-

die Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit

-

die Beeinträchtigung der Impulskontrolle

-

die Beeinträchtigung der Aktivität

Nicht alle diese Kernsymptome müssen gleich stark ausgeprägt sein.

Der vornehmlich hyperaktive und impulsive Typus leidet demnach an ADHS, während dem vorwiegend unaufmerksamen, oft abwesend wirkenden Typus die Störung ADS zugeschrieben wird. Tatsächlich gibt es auch einen Mischtypus, der alle Symptome gleichermaßen stark ausgeprägt aufweist.

Während bei Kindern im Vorschulalter in der Regel das hyperaktiv-impulsive Verhalten dominiert, nehmen die Aufmerksamkeitsdefizite im Verlaufe der Schulzeit zu, verdrängen die motorische Unruhe häufig im Teenageralter und sogar noch deutlicher im Erwachsenenalter.

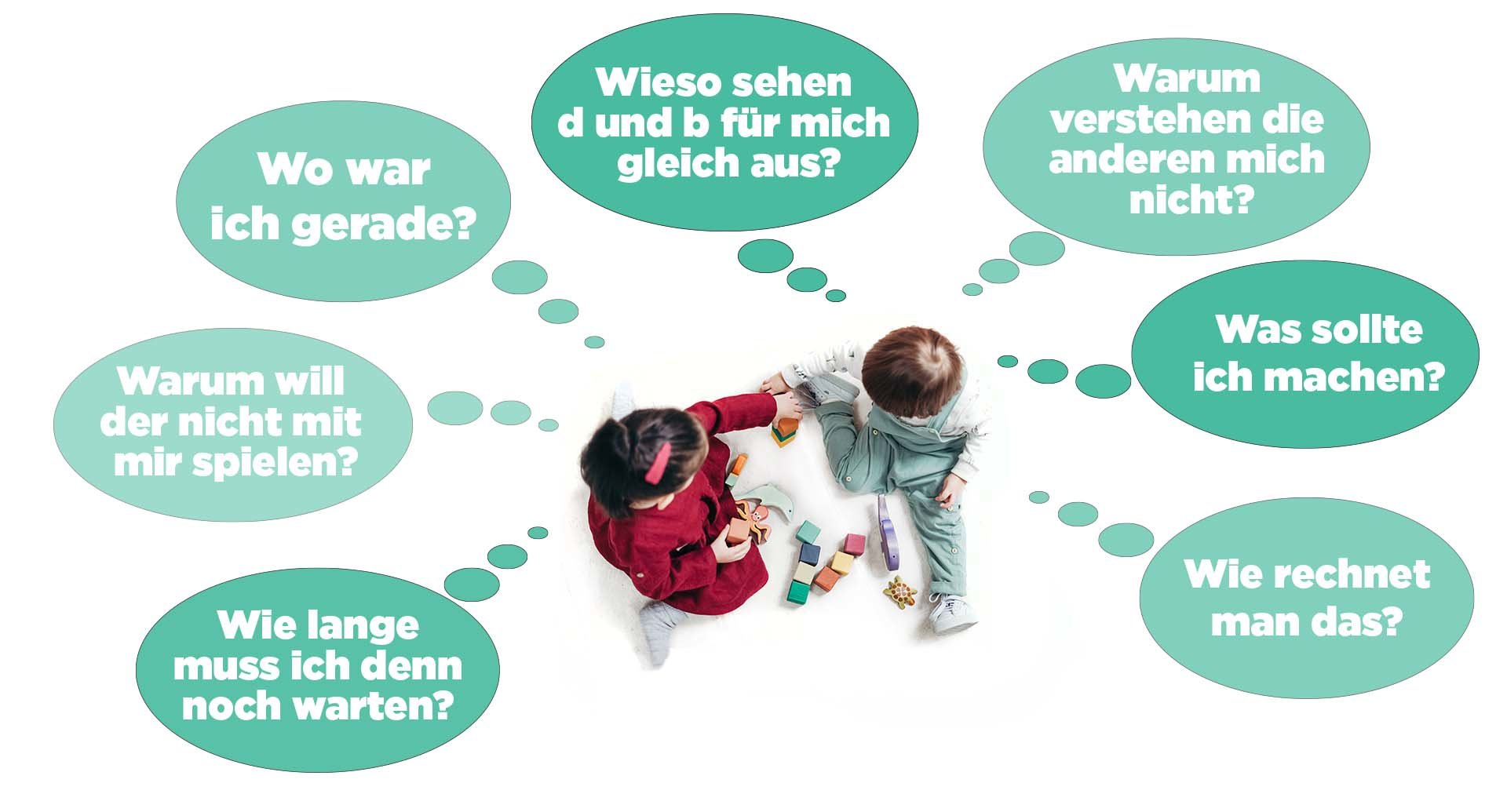

Symptome im Kindesalter

Unkonzentriert und leicht ablenkbar, quirlig bis zappelig, impulsiv und manchmal bockig – zunächst einmal klingt das alles andere als ungewöhnlich für das Verhalten kleiner Kinder. Treten diese Verhaltensauffälligkeiten jedoch parallel, zudem im Vergleich zu anderen Kindern übermäßig und sehr früh zutage, besteht durchaus Veranlassung, das Kind auf AD(H)S untersuchen zu lassen.

Kinder mit AD(H)S tun sich oft schwer damit, Mimik und Gestik anderer Menschen richtig einzuschätzen, lesen daraus sogar schnell eine Art Bedrohung oder Provokation. Ihr Gegenüber wiederum nimmt das impulsive Verhalten des Kindes als Aggressivität wahr. Aufgrund der geringen Frustrationstoleranz eines an AD(H)S leidenden Kindes ist sein Alltag von starken Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit geprägt. Es neigt zu Distanzlosigkeit, redet oft dazwischen und gerät schon bei Kleinigkeiten in Rage. AD(H)S wird so zum Multiplikator für Entwicklungsstörungen: Die Beeinträchtigung motorischer und sprachlicher Fähigkeiten und der visuellen Wahrnehmung geht oft Hand in Hand mit schulischen Defiziten, einem negativen Selbstbild, schwierigen Beziehungen zu Gleichaltrigen, zu Familienmitgliedern und Aufsichtspersonen. Nicht zu unterschätzen ist dabei die nervliche Belastung, der gerade auch die Eltern ausgesetzt sind.

Symptome bei Jugendlichen

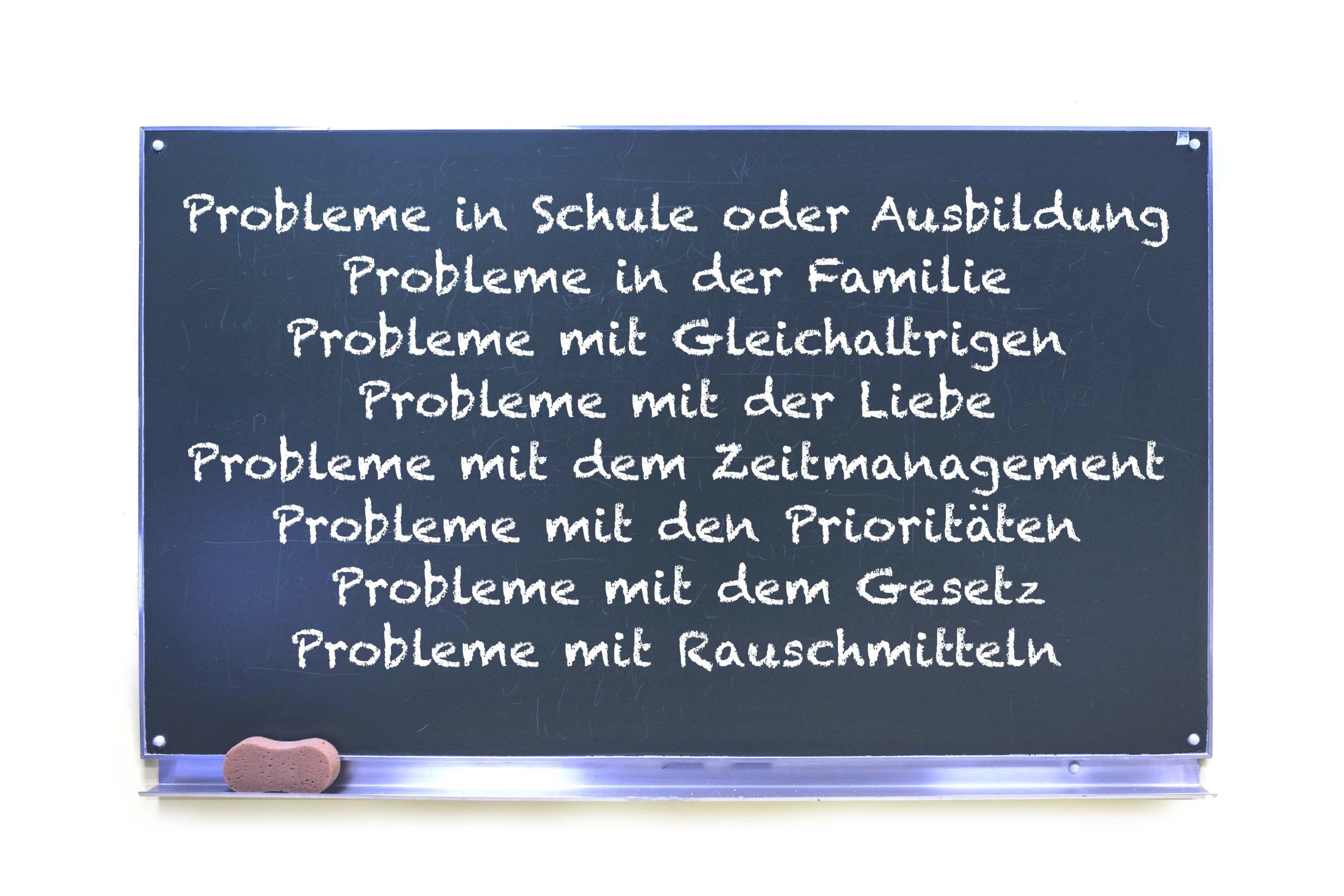

Die Hyperaktivität nimmt im Jugendalter in den meisten Fällen zwar ab. Jedoch stellt sich gerade bei Teenagern zunächst einmal die Frage, welche Problematiken, die das Kindesalter geprägt haben, Narben hinterlassen haben – Narben vor allem im sozialen Kontext und im Selbstwertgefühl. Parallel zu den Anforderungen an die Kinder haben Schuljahr für Schuljahr auch die Schwierigkeiten Fahrt aufgenommen. Und ein hohes Maß an Misserfolgserfahrungen kann emotionale Probleme verstärken, die einen Heranwachsenden schlimmstenfalls in eine soziale Isolation führen. So wie sich ein soziales Netzwerk für Jugendliche mit diesem Krankheitsbild nicht immer leicht knüpfen lässt, sind auch schulische Versäumnisse aus der Grundschulzeit auf der weiterführenden Schule nur mit größter Anstrengung wieder aufzuholen. Hier sind die Weichen oft längst gestellt – und die Fahrtrouten führen an den Zielen vorbei, von denen man doch immer geträumt hatte. Solange betroffene Jugendliche keinen Filter für ihre hohe Reizoffenheit an die Hand bekommen, bleibt es schwierig bis unmöglich, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und seine Energie zum eigenen Vorankommen zu nutzen. Im Spannungsfeld familiärer Beziehungen, die bei Jugendlichen mit AD(H)S oft wenig Gegengewicht in einem vertrauensvollen Freundeskreis finden, schlägt ein Schul- oder Ausbildungsabbruch ein wie eine Bombe, die das gesamte Umfeld, vor allem aber den Betroffenen selbst auf eine harte Probe stellt. Das Selbstwertgefühl nimmt immer weiter ab, während die Anfälligkeit für Kriminalität oder Alkohol- und Drogenmissbrauch steigt.

Symptome bei Erwachsenen

Etwa zwei Drittel der AD(H)S-Betroffenen haben auch im Erwachsenenalter noch mit massiven Aufmerksamkeitsdefiziten zu kämpfen, die sich wiederum in impulsiven Ausbrüchen entladen. Der Mangel an Selbstorganisation bedeutet eine permanente Belastung für berufliche und soziale Bindungen und – nicht zuletzt – für das ohnehin schon schwach ausgebildete Selbstwertgefühl. Sich zu verzetteln, eine Bugwelle aus unerledigten Aufgaben vor sich herzuschieben und den daraus hervorgehenden Gegenwind von Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden als persönliche Kritik anzunehmen – alles das schmälert jede Leichtigkeit des Alltags. Statt Positives genießen zu können, fühlt man sich als Getriebener, als Opfer, womöglich auch als Versager. An AD(H)S leidende erwachsene Frauen und Männer sehen sich in jedem noch so kleinen Konflikt in ihrer geringen Meinung über sich selbst bestätigt. So bleibt das gesamte private und nicht-private Gefüge instabil und aus Sicht des Betroffenen jederzeit vom Einsturz bedroht. Nur allzu oft mündet dies in Einsamkeit, der man beispielsweise zu entkommen versucht, indem man sich systematisch betäubt.

Besonders dramatisch entwickelt sich die Situation innerhalb der Familie, wenn sowohl Elternteile, beispielsweise eine junge Mutter, als auch ihre Kinder an AD(H)S leiden – das Erblichkeitsrisiko wird immerhin auf 70 bis 80 Prozent geschätzt. Während die Mutter in der Fülle ihrer täglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten ihren letzten Halt verliert, können die Kleinen von Beginn an erst gar keinen Halt finden.